葬儀後

≪ 法要① 意味 ≫

故人への感謝と敬う気持ちと宗教的な意味合いの儀式として行うのが法要。

仏教では様々な法要がありますので知っておいて下さい。

一般に「法事」と言っていますが厳密に言いえば導師にお経を唱えてもらう事を「法要」と呼び、

法要後の食事も含めた行事を「法事」と呼びます。

| 初七日 | 命日を含め7日目 |

|---|---|

| 二七日 | 命日を含め14日目 |

| 三七日 | 命日を含め21日目 |

| 四七日 | 命日を含め28日目 |

| 五七日 | 命日を含め35日目 |

| 六七日 | 命日を含め42日目 |

| 七七日 | 命日を含め49日目 |

| 百ケ日 | 命日を含め100日目 |

|---|---|

| 一周忌 | 命日から1年目 |

| 三回忌 | 命日から2年目 |

| 七回忌 | 命日から6年目 |

| 十三回忌 | 命日から12年目 |

| 十七回忌 | 命日から16年目 |

| 二十三回忌 | 命日から22年目 |

法要日の数え方ですが命日を入れて数えます。回忌法要は亡くなった日を1回目と考えますので2年目が三回忌とプラス1年が加算される様になりました。

葬儀後に最初に行う重要な法要は49日忌法要です。何故ならば故人が仏になり霊山浄土に向かう日だからです。その為に遺族は法要を行いあの世(彼岸)に迷わずに行く為の重要な儀礼です。

その為に法要日を過ぎたら意味が無いので必ず前倒しで執り行います。

49日忌の法要を行う場合は何処で勤行(読経)を行い、何処で会食するのか?

流れを決める必要があります。納骨は必ず墓地で行うのですが霊園により法要する部屋を貸してくれる所が有り、納骨後は会食も出来るので墓地に集合したら殆どの移動が無く 読経→納骨→会食が1ケ所で出来ますので自分の霊園(墓地)に貸し出す部屋があるか確認して下さい。

法要する部屋が霊園に無い時は自宅で勤行してから墓地に行く場合と墓前で勤行をするか家族で決めますが真夏や真冬に墓前での法要は厳しいと思いますので考えましょう。 コロナ感染禍が終息してくれば創価学会の会館で毎月、1回の法要勤行会が有りますので参加してから墓地に向かっても良いですが第1日曜日と決まっているので法要との日程が合わない事もありますので家族で慎重に考えましょう。

≪ 法要② 準備 ≫

①法要の日程を決める

先ずは法要の日程を家族で決めます。参加者の事を考えて土日になる事が多いです。会食を踏まえて開始時間は午前中が一番、多いです。

②墓地に予約の電話をする

墓地に連絡を入れ納骨日を伝えて予約します。当日に用意する品と費用の確認をします。墓地の名義人が故人なら変更の手続きが必要です。

③石屋に名前彫刻の依頼

石材店に連絡して墓地に故人の名前を彫る申込みを行い費用の確認をする。

一般的には完成まで2ケ月から3ケ月程の時間が必要です。

④会食場所の決定と予約

法要後に会食をするので予想の人数と時間を伝えて予約を入れましょう。

メニューは後から決めても大丈夫ですので部屋の確保が優先。

⑤関係者に連絡する。

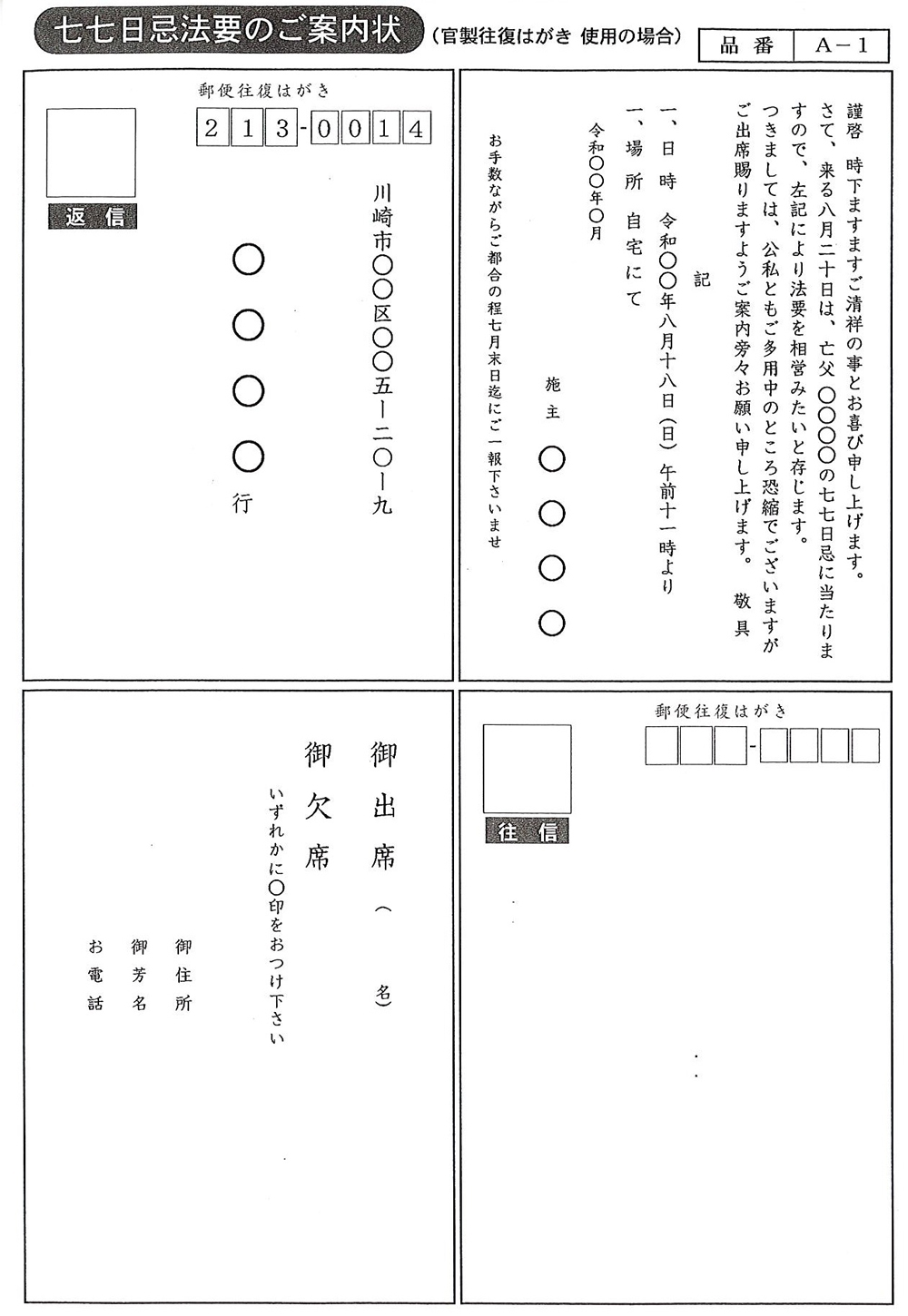

往復葉書を送り確認しますが電話やメールで通知しても構いませんが親戚などに連絡するなら葉書の方が丁寧な印象を与えます。

⑥引き物(ギフト)の用意

会食後に引き物を渡して散会しますので1個 2,000円から3,000円位で探しましょう。参列者全員に渡しますが夫婦は1個ですが親子は別々です。

⑦法要当日

お遺骨・お位牌・ご遺影を忘れずに持参して管理事務所で手続きをします。

埋葬許可書を提出して費用を支払います。

納骨は別の日

法要は執り行ったが納骨は別の日に行いたいと考える家族も居ます。

特に墓地が遠方だったり寒い季節の時は法要だけでも構いません。

墓地が無い場合

法要を行うまでの流れを見て頂きましたが墓地が無い場合でも法要は執り行って下さい。その場合は自宅で勤行をするのが良いです。

地域の方に導師を頼む場合と家族が導師をする場合と家族で決めます。

≪ 法要③ ご案内状 ≫

早い段階で法要の日程が決まれば参加対象者に葉書や封筒によるご案内状を作成して相手に出します。法要に出席するか、欠席するかの回答を〇〇月〇〇日までに一報下さい。と明記します。

≪ 法要④ 当日 ≫

いよいよ法要の当日は忘れ物が無い様に気を付けて下さい。

お遺骨(埋葬許可書)・お位牌・ご遺影・法要費用・お供え・供花・引き物を確認して余裕を持って予定の時間には霊園に到着しましょう。

≪ 全て霊園内で法要を執り行う場合の例 ≫

①霊園に到着

管理事務所に行き受付で手続きをします。埋葬許可書を提出して本日の埋葬料金などを支払います。お線香や花瓶の花も頼んでいれば支払います。

②法要の部屋

法要する部屋にお遺骨・お位牌・ご遺影を安置。お供えや生花も飾ります。

この時に参加者から香典を渡される事が多いです。祭壇に供えます。

③法要の開始

導師が読経・唱題を行い合図が出ましたら遺族はお焼香を始めます。

終了後に導師の挨拶があります。最後に施主より挨拶をします。

④墓地で納骨

法要後に墓地に向かいます。霊園の担当者が墓地の入口を開けています。

石屋が納骨しましたらお線香や花、お供えを手向けます。

墓石にお酒などアルコール類は石にかけないで下さい。石が痛みます。

⑤ご会食

納骨が終わり会食になります。同じ部屋か移動して別の部屋になるか霊園で確認です。挨拶と献杯を行い会食を始めます。

⑥終了・散会

1時間30分から2時間程で会食が終わりますので遺族より最後の挨拶を行い終了の宣言と散会を伝えます。

⑦引き物を渡す

遺族は出口で参加者を見送ります。その時に用意していた引き物を渡します。

施主以外の遺族が引き物を持ってあげます。

霊園では、お遺骨の木箱や白木の位牌を回収してお焚き上げを行ってくれる場合もありますので事前に確認して下さい。

費用の目安

- 埋葬手数料・・・1万円から3万円

- 墓石の名前・・・4万円から8万円

- 名義変更・・・1万円前後

- 花瓶の花束・・・1,000円前後

- お線香・・・500円から800円

- 管理手帳債発行・・・5,000円前後

≪ 法要⑤ ご挨拶 ≫

法要の当日には遺族よりご参列下さいました方々へ感謝を込めてご挨拶を執り行いますので文面を考えておく事が必要です。

挨拶のタイミングは法要開始前か閉式後と会食前とお開きの3か所です。

法要開式の挨拶

『 本日はお忙しい中をお集まり頂き誠に有難う御座います。

これより、亡き〇〇〇〇 の49日忌法要を営みたいと思いますので何卒、宜しくお願い致します。』

法要終了後の挨拶

『 本日はお忙しい中をお集まり頂き誠に有難う御座います。

只今、亡き〇〇〇〇 の49日忌法要を無事に終える事が出来たのも皆様方のお陰だと思いますので心より感謝申し上げます。

今後とも変わらぬご指導を賜りますよう宜しくお願い致します。』

法要開式の挨拶

『 本日はご多忙中にもかかわらずをお集まり頂き誠に有難う御座います。

亡き〇〇〇〇 も大変に喜んでいると思います。故人に代わり厚く御礼を申し上げます。ささやかでは御座いますがお食事を用意致しましたので 箸をお付け下さい。本日は誠に有難う御座いました。』

献杯の発声

『 故人の安らかな眠りとご冥福を祈って献杯。』

締めの挨拶

『 本日は皆様にお集まり頂き本当に有難う御座いました。

まだまだ故人の話などお聞きしたいと思いますが、あまり長くお引止めしても申し訳ございませんので、ここでお開きに致します。 どうかお帰りの際はお気を付け下さいます様にお願い申し上げます。本日は最後までのご列席を誠に有難う御座いました。』

挨拶の文面は見ながらで大丈夫なので暗記したりせずに原稿を見ながら挨拶をして下さい。また誰が何の挨拶するのか? 家族で話し合って決めたら良いと考えますが、施主は中心者なので何か1つは挨拶をして参加してくれた親戚などに感謝を伝えましょう。

≪ 死後の手続き ≫

家族が亡くなると葬儀の後に様々な手続きが待っております。

個人差がありますので自分の家族では何が必要なのか知る事が大切です。

一般的な死後の手続きを簡単に一覧にしましたので確認して下さい。

| 項目 | 期限 | 手続きの場所 |

|---|---|---|

| 死亡届 | 7日以内 | 市区町村の役所(戸籍課) |

| 世帯主変更届 | 14日以内 | 市区町村の役所 |

| マイナンバーカード | 義務なし | 番号は永久の為に遺族が管理する |

世帯が夫婦だった場合は残った家族が1人だけなので届けなくても変更されますが家族が2人以上、残った場合は届け出をして世帯主を決めますが15歳以下は世帯主になる事が出来ません。

| 項目 | 期限 | 手続きの場所 |

|---|---|---|

| 国民健康保険 | 14日以内 | 市区町村の役所(役場) |

| 後期高齢者医療保険 | ||

| 介護保険証 |

故人が世帯主だった場合には新しい世帯主が決まってから保険証の返却を行います。その時に新たな世帯主が被保険者として健康保険に加入します。

| 項目 | 期限 | 手続きの場所 |

|---|---|---|

| 社会保険 | 5日以内 | 勤務先で手続きを行います。 |

| 共済保険 |

現役の方が亡くなった場合には勤め先で手続きを行いますので担当者と話して必要な書類を用意して会社の担当者に渡して下さい。

社会保険証を返却するので家族は国民健康保険に加入する事になります。

| 項目 | 期限 | 手続きの場所 |

|---|---|---|

| 高額療養費 | 2年以内 | 市区町村の役所(保険課) |

| 健康保険組合 | ||

| 葬祭費の請求 | 市区町村の役所(保険課) |

医療費が高額になった場合には『高額療養費制度』を受けられます。

1か月の自己負担額の限度額を超えた場合に超過分の払い戻しを受けれます。

加入している保険組合により2、3ケ月後に自動的に払い戻しがある。

葬祭費とは葬儀代を払った方に支払われる見舞金で5万円前後です。

| 項目 | 期限 | 手続きの場所 |

|---|---|---|

| 厚生年金の停止 | 10日以内 | 年金事務所・年金相談センター |

| 共済年金の停止 | 健康保険組合 | |

| 遺族厚生年金 | 5年以内 | 年金事務所・年金相談センター |

| 遺族共済年金 | 健康保険組合 |

年金の支給停止の手続きが必要です。年金受給権者死亡届を提出します。

また亡くなる直前の未支給年金を手続きすれば受け取る事が出来ます。

併せて遺族が受け取れる遺族厚生(共済)年金の手続きが必要になります。

| 項目 | 期限 | 手続きの場所 |

|---|---|---|

| 国民年金の停止 | 14日以内 | 市区町村の役所・年金事務所 |

| 寡婦年金 | 5年以内 | |

| 死亡一時金 | 2年以内 | |

| 遺族基礎年金 | 5年以内 | 年金事務所・年金相談センター |

年金の支給停止の手続きが必要です。年金受給権者死亡届を提出します。

併せて遺族が受け取れる遺族国民年金の手続きが必要になります。

子供が居ない妻の場合は基礎年金が受けれないので寡婦年金になります。

ねんきんダイヤル(0570-05-1165)

| 項目 | 期限 | 手続きの場所 |

|---|---|---|

| 印鑑登録証(カード) | 早めに | 市区町村の役所 |

| 運転免許証 | 警察署・運転免許センター | |

| パスポート | 都道府県のパスポートセンター | |

| 市区町村の通知カード | 市区町村の役所 |

どれも期限はありませんので落ち着いたら返却・返納を行いましょう。

| 項目 | 期限 | 手続きの場所 |

|---|---|---|

| 電気・ガス・水道 | 早めに | 契約している会社 |

| 固定電話 | ||

| 携帯電話 | ||

| NHK受信 | ||

| インターネット | ||

| クレジットカード |

公共料金など契約名義の変更及び引き落とし口座の変更も必要です。

インターネットなどは使用しない場合は解約手続きを行います。

| 項目 | 期限 | 手続きの場所 |

|---|---|---|

| 銀行口座 | 4ヶ月 | 口座のある銀行 |

| 郵貯口座 | 口座のある郵便局 | |

| 株券 | 証券会社 | |

| 国債 | 口座開設の金融機関 | |

| 特許・実用新案 | 特許庁 |

死後に口座より現金を引き出すと財産を相続する意思があると見なされて場合によりマイナスの財産も相続する事になる可能性もありますので注意。

| 項目 | 期限 | 手続きの場所 |

|---|---|---|

| 生命保険 | 3年で時効 | 加入した生命保険会社 |

| 住宅ローン(保険) | 住宅ローンを組んだ金融機関 | |

| 火災(地震)保険 | 早めに | 損害保険会社 |

| 自動車の保険 | 通知義務 |

自動車保険など意義変更が終わるまで運転しない方が良いでしょう。

火災保険も何時? 起こるか巻き込まれるか分からないので早く変更しましょう。

| 項目 | 期限 | 手続きの場所 |

|---|---|---|

| 不動産 | 早めに | 管理している住所地の法務局 |

| 借地契約 | ||

| 賃貸契約 | 契約した不動産会社 | |

| 公営住宅 | 住宅管理者会社 |

不動産は相続の対象になります。遺産分割協議書を作成した方が良いです。

賃貸契約など単身者向け賃貸物件では名義変更が出来ません。

公営の住宅は名義人が亡くなると残った家族は住めなくなる事もあるので気を付けて下さい。特に働いている子供など年収が多い場合は難しいです。

| 項目 | 期限 | 手続きの場所 |

|---|---|---|

| 最終給与 | 早めに | 勤務先が行います。 |

| 死亡退職金 | ||

| 会社所有物の返却 | カードキーなど会社に返却します。 | |

| 遺品の受け取り | 勤務先に受け取りに伺います。 | |

| 団体生命保険 | 勤務先が行います。 |

会社の鍵や資料など会社が所有する品物など持参していた場合は会社に返却をしましょう。分からない時は会社の方に相談して下さい。

| 項目 | 期限 | 手続きの場所 |

|---|---|---|

| 自動車(継続) | 10ケ月 | 陸運局・自動車検査登録事務所 |

| 自動車(廃車) | 早めに | |

| バイク(継続) | 10ケ月 | 125cc以下は役所・以上は運輸支局 |

| バイク(廃車) | 早めに | |

| リース・レンタル品 | 速やかに | リールやレンタル中の商品 |

| リゾート・ゴルフ会員権 | 10ケ月 | 会員に加入した企業や団体 |

車やバイクは遺族が継続して使用するなら名義変更が必要です。廃車なら役所や運輸支局で行います。売却する方法もあります。

| 項目 | 期限 | 手続きの場所 |

|---|---|---|

| 復氏届(配偶者のみ) | 期限なし | 市区町村の役所 |

| 婚姻関係終了届け | ||

| 子の氏変更許可申請 | 家庭裁判所 | |

| 児童扶養手当認定請求 | 子供18歳まで | 市区町村の役所 |

復氏届は配偶者のみで子供は今の名字のままです。婚姻関係終了届も配偶者が対象で義両親の法律上の扶養義務から解放されます。しかし子供(義両親から見た孫)は義両親の直系血族なので相続人です。

児童扶養手当法の改正で年金額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

| 項目 | 期限 | 手続きの場所 |

|---|---|---|

| ネット銀行 | 早めに | 取引会社・証券会社 |

| ネット証券 | ||

| ネット投資 | (先ずは調べてみましょう) | |

| 仮想通貨 | ||

| SNSアカウント | アカウントの削除 ・ 一時停止 | |

| ネット有料サービス | 加入した会社 |

先ずは故人が使っていたパソコンや携帯など調べてみましょう。

パスワードが分からない等が最近の問題になっています。

| 項目 | 期限 | 手続きの場所 |

|---|---|---|

| 墓地・納骨堂 | 早めに | 墓地の管理事務所や寺院 |

| 檀家寺院の継承 | 檀家になっている寺院 |

先祖からの継承なので親戚などに相談して誰が継ぐのか検討しましょう。

≪ 相続とは ≫

故人が所有していた不動産や預貯金等の財産やゴルフ会員権や車やバイクを相続人に移転する事を言いますが借金の支払いも相続に該当します。

その為に相続をするか決めるのは3ケ月以内です。それから相続に於いて相続税が発生する場合は10ケ月以内に相続税を納付します。

基本的には故人の死亡を知った日からの計算になります。

3つの相続

相続には3つの種類がありますので紹介します。

1、単純承認 2、限定承認 3、相続放棄の3つです。 マイナスの相続がある場合は2か3を選択しますが3ケ月以内に申請しないとマイナスの相続も単純認証になり相続を放棄出来なくなりますので注意して下さい。

遺言書の有無

遺言書が有るか無いか確認します。遺言書は4種類あります。

1、公正証書遺言 2、自筆証書遺言 3、秘密証書遺言 4、特別方式の遺言

故人が遺言書を作成しているか探してみます。先ずは自宅、次に公証役場さらに金融機関や貸金庫など無ければ法廷相続で進めます。

法廷相続人

故人の配偶者は常に絶対の相続人です。それ以外の相続人を決めます。

基本的には順位は決まっています。子供が健在なら配偶者と子供で確定です。

もし子供が亡くなり孫が居れば代襲相続として第1優先ですが子供も孫も居ない場合は故人の両親が第2優先で更に祖父母も第2グループです。

平均年齢で亡くなれば一般的には両親や祖父母も他界していますので故人の兄弟姉妹が第3優先にあたります。

財産の調査と評価

財産の全てを目録にして相続人の全てが共有出来る資料を作成します。

そして現在の財産価値を査定します。

但し借入金やローン、損害賠償責務、未払金なども相続にあたります。

≪ 相続人とは ≫

相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

(1)相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位 ≪ 死亡した人の子供 ≫

その子供が既に死亡している時は、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位 ≪ 死亡した人の父母や祖父母 ≫

死亡した人の直系尊属である父母や祖父母などが居る時は死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。

※第2順位の人は、第1順位の人がいない時に相続人になります。

第3順位≪ 死亡した人の兄弟姉妹 ≫

その兄弟姉妹が既に死亡している時は、その人の子供が相続人となります。

※第3順位の人は、第1・第2順位の人が居ない場合に相続人になります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

尊属(そんぞく)とは自分より先の世代に属する直系及び傍系の血族である。

父母・祖父母(そふぼ)・曽祖父母(そうそふぼ)又は伯叔父母(はくしゅくふぼ)

| 直径尊属 | 父母・祖父母・祖祖父母 |

|---|---|

| 傍系尊属 | 伯父伯母・叔父叔母・大伯淑父母 |

卑俗(ひぞく)とは自分より後の世代に属する直系および傍系の血族である。例えば子 ・ 孫 ・ 曾孫(ひまご)又は甥姪(おいめい)

| 直径尊属 | 子・孫・曾孫 |

|---|---|

| 傍系尊属 | 甥・姪 |

平成29年4月1日現在法令等

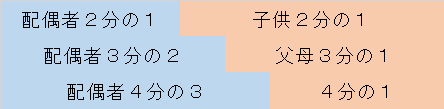

(2)法定相続分

- ① 配偶者と子供が居る場合

- ② 配偶者と故人の父母の場合

- ③ 配偶者と故人の兄弟姉妹の場合

子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。(民法 887・889・890・900・907条)

(3)法定相続を持たない人

内縁の妻(夫)

内縁関係など事実婚の配偶者は、法定相続人になれず、相続権も有しません。

但し遺言による贈与(遺贈)の内、包括遺贈を行う事で包括遺贈者として法定相続人と一緒に遺産分割協議に参加できるようになります。

離婚した元配偶者

離婚した元配偶者については、離婚時点で配偶者としての相続権を失います。

離婚後、事実婚状態で共に過ごしている場合であっても相続権は復活しない。

逆に離婚協議中で別居していても法律上配偶者である限りは相続権が残る。

再婚相手の連れ子

再婚相手の連れ子(再婚相手とその元配偶者との間の子)は被相続人と養子縁組をしない限り相続人にはなれません。

なお、再婚相手には配偶者相続人として相続権が保障されます。

相続欠格

法律を犯す行為など社会的に信頼を損なう行為をした場合

相続廃除

債務がある場合は相続を放棄する事が出来ます。

≪ 相続の対象 ≫

相続財産とは何かを知る必要があります。相続に該当する物としない物

それに相続財産には課税対象と課税対象外に分かれます。

分かりやすく考えると元々、故人が持っている財産は相続財産です。

逆に死亡した事で初めて遺族などが得る財産は『みなし財産』と呼ばれ

相続財産に当たりませんが相続税の対象にはなりますので注意が必要。

相続財産の対象

| 不動産 | 土地、建物、農地、店、貸地、マンション、森林 |

|---|---|

| 不動産の権利 | 借地権、抵当権、未払い家賃、未払い地代 |

| 金 融 | 現金、預貯金、ローン、カード未払い |

| 有価証券 | 小切手、株券、国債、社債、ゴルフ会員権 |

| 知的財産 | 著作権、特許 |

| 動 産 | 車、バイク、骨董品、絵画、貴金属、宝石、家財 |

| 責 務 | 損害賠償金、慰謝料請求(故人が加害者) |

| 権 利 | 電話加入権 |

相続財産の対象外

| 祭祀財産 | 墓地、仏壇、仏具、位牌 |

|---|---|

| 死亡発生 | 生命保険、死亡退職金、弔慰金、遺族年金 |

| 慈善活動 | 寄付金 |

| 責 務 | 損害賠償金(故人が被害者) |

財産の持ち主が生きている間に行った贈与に対しての税金は相続税より贈与税が課税されますが相続税を免れる為に亡くなる間際に計画的に暦年課税制度の非課税枠を使って贈与を行う事もあり相続税法では亡くなった日から3年以内の生前贈与について、全ての相続財産と考えて税額の計算をします。この事を「相続開始前3年以内の生前贈与加算」と言います。既に支払った相続税は控除されますので安心して下さい。

≪ 相続の基礎控除 ≫

例えば父親が亡くなり相続が発生した場合に必ず相続税を支払う事になるとは限りません。遺された家族の生活保障の為に一定の非課税枠が設けられており 『 基礎控除 』 と言います。

基礎控除 =3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例1) 夫婦2人の家族が居ます。夫が亡くなったと仮定します。

3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円

相続財産が3,600万円までは非課税になり相続税は発生しません。

例2) 夫婦と子供2人の家族が居ます。夫が亡くなったと仮定します。

3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

相続財産が4,800万円までは非課税になり相続税は発生しません。

家族構成により相続税の非課税の上限額は変わります。

この計算式の範囲内であれば基本的に相続税は発生しませんが超えた分を『 課税遺産総額 』 と言い課税の対象になります。

例2)の家族で亡くなった夫に家と土地と預貯金で8,000万円の相続財産があった場合は8,000万円から非課税の4,800万円を引いた3,200万円に対して相続税が発生します。しかし配偶者が居れば 『 配偶者控除 』

の適用が認められています。その配偶者控除の内容は2つです。

1. 1億6,000万円までは控除

2. 配偶者の法定相続分相当額

但し配偶者が数年後に亡くなった場合には二次相続として子供が相続税を払う事になり負担が多くなる事も予め考える必要がある事を知って下さい。

≪ 相続の準備に必要な事 ≫

家族の死を考えたくないのは誰でも同じです。しかし有史以来、人は産まれたら必ず死を迎える事は避けられない。それが大富豪でも有名人でも権力者でも平等に訪れる。それ故に宗教や哲学が誕生したと言っても過言でありません。

最近では『終活』が話題となっている様に考えたくないが避けられない事なら元気な時に準備しておく方が後々のトラブルを回避したり自分が思った様な葬儀が可能になります。その為に公正証書を作っておく人が年々、増えています。

仮に裁判などで争う場合でも公証人が作成した遺言があれば自筆証書遺言や秘密証書遺言と違い無効になりにくいので有利に展開する様になります。

ともあれ大切な人に遺産を渡したいと真剣に検討しているならば是非とも公証役場で遺言の説明だけでも伺う事が大切です。

| 目的財産の価格 | 手数料 | 必要な書類 |

|---|---|---|

| 100万円まで | 5,000円 | 遺言者の印鑑 |

| 100万円以上200万円まで | 7,000円 | 本人の印鑑証明書 |

| 200万円以上500万円まで | 11,000円 | 証人の住民表と認印 |

| 500万円以上1,000万円まで | 17,000円 | 通帳のコピー |

| 1,000万円以上3,000万円まで | 23,000円 | 登記簿謄本など |

| 3,000万円以上5,000万円まで | 29,000円 | 作成費用 |

| 5,000万円以上1億円まで | 43,000円 | |

| 1億円以上3億円まで | 121,000円 | ※事前に必ず確認しましょう。 |

※ 手数料とは別に下記の費用が必要です。

- 公正証書遺言の謄本の発行手数料( 1枚 250円 )

- 公証人による自宅や病院の出張費( 日当 2万円 )

- 証人の紹介での証人の日当 ( 5千円から1万5千円程 )

- 病床執務手数料 ( 手数料の50% )

- 交通費 ・ 輸送料実費など

相続が気になって葬儀が出来ない様な事になるケースも御座います。また故人の通帳から現金が引き出せない等で葬儀を行わないで直葬になった事もあります。その面でも遺言が必要なのです。

≪ 後返し ≫

葬儀の当日に香典返しをした場合に3,000円や5,000円のお香典を頂いた方と1万円や3万円のお香典を頂いた方の返礼品が同じだと高額な方々には返礼品が見合わないので一旦はお香典を持参された方に全員に返礼品をお渡し致しますが差額を49日忌に改めて送る事を 『後返し』 と言います。

葬儀の時とは違い金額別に返礼品を選びます。よく半返しと言われますが本当に半分を返さなくても構いません。特に家の主が亡くなった場合は暗黙で3分の1で大丈夫です。逆に妻が亡くなった場合は半返しが妥当です。

- ①会葬者名簿を作成・・・先ずは会葬者の名簿を作ります。又は香典帳を利用

- ②高額な香典を選択・・・1万円以上の方を対象に名簿を作成します。

- ③個別に商品を選ぶ・・・最近は選べるカタログを利用する方が多いです。

- ④当社に名簿を渡します・・・FAXでもメール送信でも大丈夫です。

提携している会社

- 高島屋

- 国際経営

信頼が出来る企業と取引をしておりますので安心して下さい。

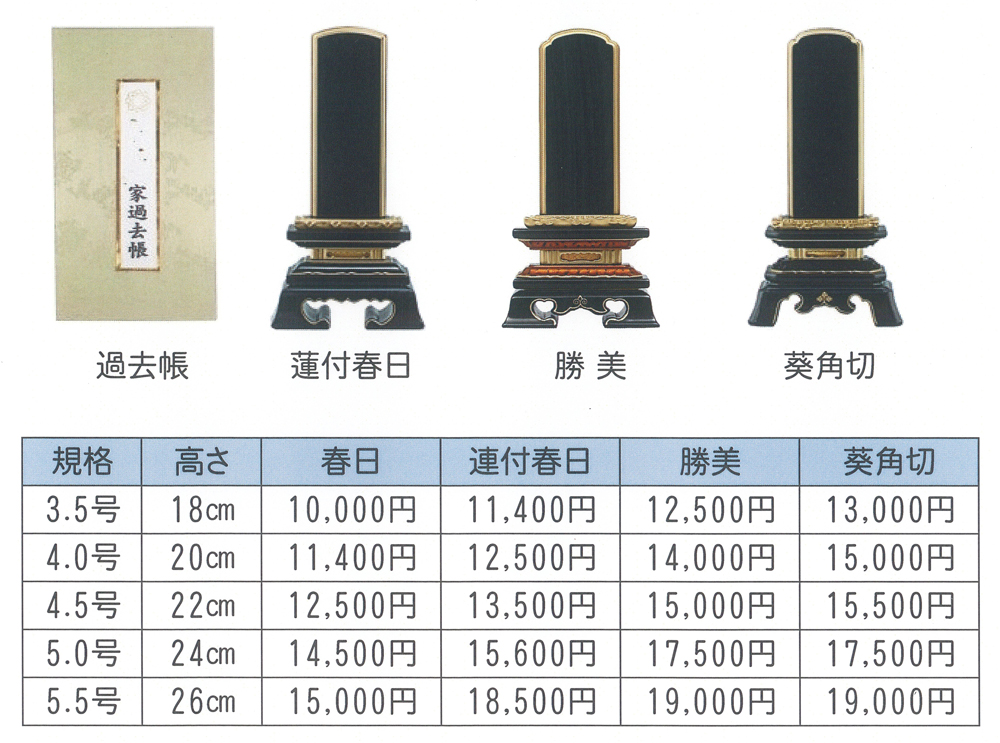

≪ 位牌・過去帳 ≫

仏教では家族が亡くなり49日忌を迎えると故人が仏になり霊山浄土へ旅立つと説かれます。葬儀で使用しました白木の位牌はお役目が終わります。

今後は塗りの位牌を作成するか、過去帳に記入するか家族で決めます。

どちらが良いとか御座いませんが過去帳は1ケ月に1度しか名前が出て来ないので黒塗りの位牌は毎日、故人の名前を見る事が出来ます。反面、過去帳は亡くなった方が多くいても1冊に収まりますが位牌は増えてまいります。

位牌には種類と大きさがあります。代表的な位牌を写真で紹介しますので参考にして下さい。写真の位牌は塗りと言う種類で別に黒檀の位牌もあります。

過去帳は創価学会の仏壇を扱っている店舗なら置いてあると思います。

だいたい1冊は1,500円から4,000円です。記入も自分で行います。

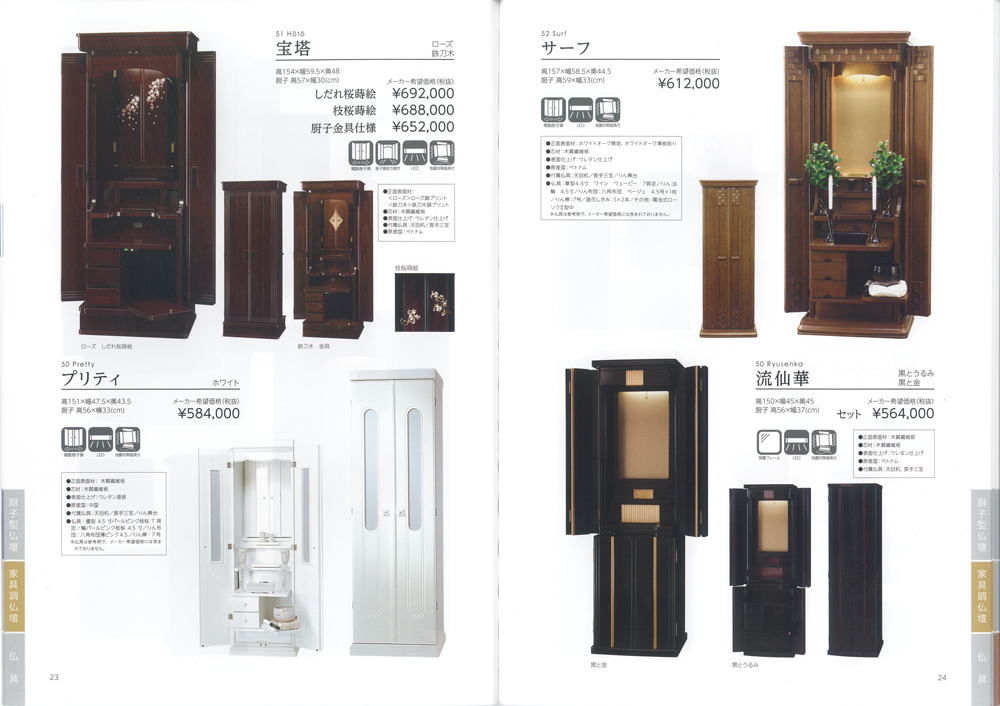

≪ 仏壇・仏具 ≫

当社では仏壇の販売も行っております。古い仏壇は回収させて頂きます。

様々な種類が御座いますので1度、スタッフにご相談下さい。

仏壇の種類により異なりますが10%から35%まで値引きさせて頂きます。

≪ 墓地 ≫

墓地が無い方で購入を検討しているならスタッフにご相談して下さい。

神奈川県近郊の墓地でご紹介をさせて頂きます。勿論、現地でのご案内も専門のスタッフが案内と無料の見積もりを作成しますので安心して下さい。

墓地購入

- ①購入希望の場所を探す

- ②現地での見学と見積もり

- ③墓地の購入契約

期日までにお支払い

墓石代は分割が可能 - ④型と墓石と書体を決める

墓石の種類と色を見ます

書体の校正を確認します - ⑤基礎工事

- ⑥墓石の据え付け

- ⑦墓地の完成

- ⑧納骨日の決定

- ⑨ご納骨と法要

墓地引越し

- ①新しい墓地を探す

完成までは先と同じ - ②受入証明書発行

- ③改葬許可申請書入手

墓地のある市区町村役場 - ④申請書に署名捺印

古い墓地管理者 - ⑤受入書と申請書提出

古い墓地住所の役所 - ⑥回押す許可書の発行

- ⑦古い墓地に許可書の提出

- ⑧古い墓地から遺骨を返還

閉眼供養の儀式 - ⑨古い墓地を更地にする

費用は負担します - ⑩新しい墓地に埋葬

墓じまいの相談も賜ります

お気軽にご連絡下さい。

提携している会社

- 須藤石材株式会社

- メモリアルアートの大野屋

- お仏壇のはせがわ

- 和光石材株式会社

信頼が出来る企業と取引をしておりますので安心して下さい。